宣卷,是“宣讲宝卷”的意思,因其宣讲所用的稿本称为“宝卷”故得名,有“活态遗产”之美誉。它是中国最具民族特色的民间说唱艺术之一,集音乐、说唱、表演、文学叙事于一体,同时又与民间信仰活动紧密结合,是一种综合展现民间娱乐、审美、教化、信仰和生活的艺术门类。宣卷最早可溯源于唐代佛教的“俗讲”,也就是以讲唱变化了的经文方式为世俗人“讲经说法”,算起来已经有一千多年历史了。之后,逐步发展成一种百姓喜闻乐见的民间文艺小品,在明清时期演变为一种充满生活气息的民间曲艺。

民间宣卷活动在我国分布基本上可分为南北两大区。演唱宝卷,北方各地多称作“念卷”,南方则称“宣卷”或“讲经”。在吴方言区,宣卷活动出现的年代,目前尚无法确定,但据明代徐献忠的《吴兴掌故集》记载,明代中叶的嘉靖年间,宣卷已在吴方言区民间流行,深受当地民众喜爱。民国时期,吴江地区以同里为中心的宣卷活动极为盛行,流传区域以及辐射面极为广大。

同里,是吴方言区的“宣卷之乡”。同里宣卷,又名吴江宣卷,虽然自20世纪50年代至70年代这段时间,被当作封建迷信加以批判,各种宝卷被收缴毁损,宣卷活动也逐渐消歇,但在民间仍保留了部分宣卷本子,更重要的是传统的力量仍然存在,民众对宣卷的情感始终未变。所以,进入20世纪80年代后,吴江的民间宣卷活动又迅速得到了恢复和发展,许多有文艺才能的年轻人或拜师学艺,或自学成才,纷纷加入了宣卷艺人的行列。如今,在吴江市的宣卷班子有28个,从业人员多达140多位。他们终年奔波在江浙沪三省市交界的各个乡村,每年演出都在200场左右。

中国民俗学会副理事长、华东师范大学教授、博士生导师陈勤建认为:“同里宣卷。融民间俗信、宋元杂剧、明清传奇、地方戏曲于一体,风格迥异,千古流芳。”为了抢救、保护、保存、利用、研究这一非物质文化遗产,吴江市委宣传部、同里镇人民政府、吴江市文联、吴江市文化广电新闻出版局联合成立了编委会,以及田野采集和手抄本收集两个小组,从2007年12月10日开始启动《中国·同里宣卷集》的采录和编辑工作。采编人员历经二年半的时间,完成了一部210多万字的《中国·同里宣卷集》(分上、下两卷),不仅填补了一项空白,而且还为中国宝卷学的建立增添了珍贵的资料。复旦大学中文系教授、博士生导师、中国民俗学会副秘书长郑土有如是高度评价:“同里宣卷活态遗产,搜集抢救功在千秋。”

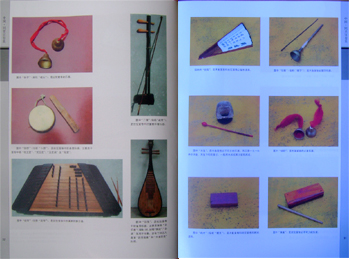

《中国·同里宣卷集》上卷为《口头演唱记录本》,2010年7月由凤凰出版传媒集团、凤凰出版社出版;《中国·同里宣卷集》下卷为《手抄点校本》。原中国文联主席周巍峙、中国民间文艺家协会党组书记、中国文联研究员、著名文艺理论家刘锡诚分别题写书名,陈勤建教授、郑土有教授题词,吴江市委常委、宣传部部长曹雪娟和郑土有教授分别作序。吴江市文联主席俞前、著名民间文艺家张舫澜撰写了《同里宣卷概述》和《编后记》。上卷《口头演唱记录本》,记录了25部口头演唱的长篇宣卷,图文并茂,且附有宣卷老艺人、传承人、活动现场以及所用的道具、乐器实物等图片,弥觉珍贵。下卷《手抄点校本》,校注了《妙英宝卷》等25部宣卷手抄本,附有书影,并附录《同里宣卷艺术四大流派和班社传承谱系表》、《宣卷艺人小传》、《宣卷曲调》。(诸家瑜、陈志强) |