水乡妇女服饰,是江南水乡地区特有的一种民俗服饰,有着洁净素雅、色彩明丽的特点,是中华民族服饰文化中的一朵奇葩。

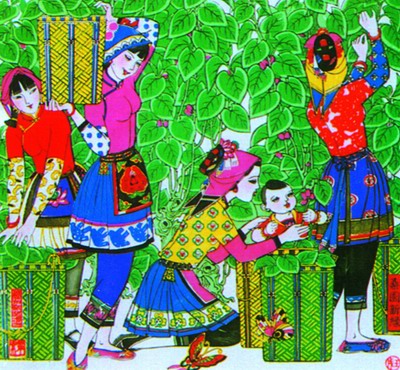

桃花坞年画中的水乡妇女服饰

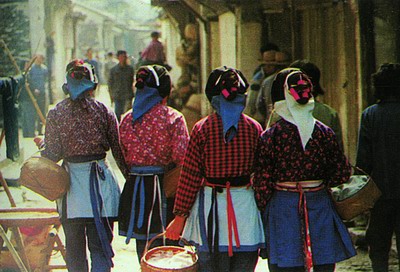

水乡妇女服饰,产生于苏州古城东部的水网地区——甪直。服饰分三个部分组成,即包头巾、拼接衫和鞋子。包头巾,因呈三角形状,又名“三角头包”。包头巾,用一色的黑布、白布或蓝布为原料,剪成三角形,在角上拼三角异色布,边缘用异色布滚边,或用彩色绒锁边,再在角上绣花,并配以两个五彩流苏。包在头上,人走流苏飘动,犹如彩蝶飞舞,惹人喜爱。拼接衫,包括上衣和裤子。特别是上衣,采用蓝、青、白、灰、黑色等布料,裁成块面拼接而成。如胸前以中间为界,拼成二色,左蓝右白,或左青右灰,延伸到肩上;也有拼成三色的,左一色,右一色,其中一块拼成上下二色。在衣袖上分为二段,用二色;或将衣袖做成上半片为一色,下半片为一色。背部有一色的,也有拼成二色的。衣领、衫的四周均滚边,线条流畅,看上去十分和谐、清秀。而且,这种衣服做成大襟,腰宽,袖小,服式较长,超过臂部,非常适合劳动生产的要求。裤子,一般用蓝色或黑色的布料拼做,不易见脏。式样为裤裆较大,裤脚管短而裤管小,以适应妇女下水田劳作。鞋子,一般用蓝、青或黑色的布料做鞋面,鞋头上绣花,有的在鞋帮上绣芙蓉、茉莉、梅花、荷花海棠等,配以红、绿须,十分显眼。此外,还有在劳作时束的作裙。作裙穿在拼接衫之外,也用蓝、青、白、黑或灰色的布料拼做。裙腰两侧用彩色丝线绣一二百个折裥,边上滚边,腰带上绣有花卉鱼虫图案,有“蝶恋牡丹”、“鸳鸯戏水”、“双鹊鸣柳”、“龙凤呈祥”等,配以流苏;裙前有一小口袋,也绣花卉图案,色彩美丽,做工细致,俨然是件精致的工艺品。这种服饰,表现出江南水乡特有的地方风味,在全国绝无仅有,在汉民族中也独树一帜。

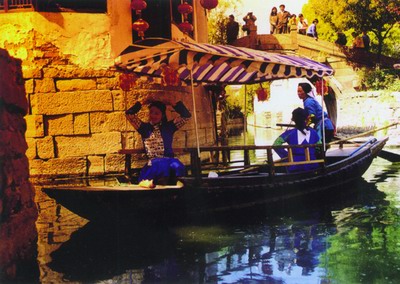

直到现在,甪直水乡妇女依然爱穿这种服饰,尤其是年长一点的妇女,对这种服饰情有独钟。只要你走进甪直,都能见到这种打扮的农村妇女。她们三五成群的上街游赏,犹似舞台上的演员,整整齐齐,引人眼球,成为一道亮丽的风景线。

这种服饰是如何产生的呢?甪直是江南地区典型的“水乡泽国”。这里江河浦泾迤逦旖旎,港溇沟浜纵横交错,湖荡潭池星罗棋布。据考古发现和历史记载,早在五千多年之前,这里就有先民聚居,有原始村落、房址的遗迹,并开始种植水稻,捕捉和采集水生动、植物,作为人们的生活所需。水乡妇女服饰就是在长期的生产劳动过程中,积累经验而创造的。《吴越春秋》上说:“越王勾践入臣于吴,服犊鼻,著樵头,夫人衣之裳,施左阙之襦。”“襦”者,即短衣或短袄也,也即现在的上衣。吴地水乡妇女大多在水田里劳动,弯腰屈背;头发容易被风吹散,沾上灰尘,便有包头巾的产生。肩上挑着东西,容易磨损,袖掌处也易破损;旧时物产不丰,经济不宽,衣服破了,缝缝补补再行穿着。经过巧手妇女的缝补,旧衣成了新衣,虽非一色缝补,却十分美观。经过几代人的努力实践,便产生了拼接衫。而且,拼接衫不需整料,零星布料也可拼成,逐步形成了一种裁剪、缝制技艺。年长一点的甪直妇女,大多自己会裁剪和缝制拼接衫。也有专做拼接衫的师傅,车坊三姑村的陈永昌,十三四岁即学做拼接衫,现已年近古稀,是做拼接衫的行家里手,远近闻名。陶浜村的龚梅英,自幼随母学艺,兼做喜娘,故而她善做水乡妇女婚礼服饰。

在甪直镇上,办有“水乡妇女服饰展览馆”,对外开放。 近几年来,多次举办“甪直水乡妇女服饰文化旅游节”,那特有的水乡妇女的服饰,使人眼睛一亮,倾倒了多少游人。2000年7月,中国首届民族服装服饰博览会在昆明召开,甪直水乡服饰参展后,获得了最佳表现奖、优秀展品奖和优秀组织奖。

图1 桃花坞年画中的水乡妇女服饰 庄素英作品

图2 水乡妇女服饰

|