宋锦是苏州生产的具有宋代风格的织锦,与南京云锦、四川蜀锦并称为中国三大名锦。

|

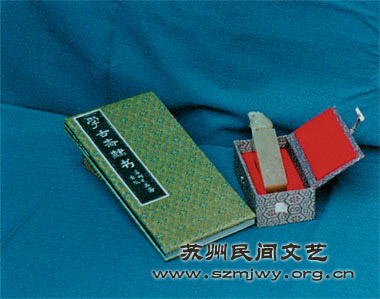

| 用于碑帖、印章包装盒上的宋锦 |

苏州地处太湖流域,种桑养蚕奠定了丝织业发达的基础。1957年从虎丘塔出土的'孔雀宝相花纹锦'、'云纹瑞花锦',反映了五代时期(907-960)苏州已有了高超的织锦技艺水平。宋高宗南渡以后,全国的政治文化中心转移到了江南地区,苏州的织锦艺人创新出了一种极细极薄的新品种,用以满足当时宫廷服装和书画装裱的需要,被后人称为 '宋锦'。

从宋代传世的书画织锦装裱实物来看,当时的宋锦品种有'青楼台锦'、'紫鸾鹊锦'、'倒仙牡丹'、'方胜练鹊'、'八花晕'、'银钩晕'、'天下?quot;等四十余种,纹样繁复,配色典雅,这些产品也许未必尽出于苏,但其中有苏州产品当是无疑的。书画经过这种上好织锦的装裱,真个是相得益彰,锦上添花,所以后人谈锦必称宋,'宋锦'也就由此脍炙人口了。

|

| 清.织锦图 |

元朝至正年间(1341-1370),宫廷在苏州特设有织造局,监管苏州的织造,并对织物定出了很多禁律,如图案禁用龙、凤、日、月,色彩禁用柳芳绿、鸡冠紫、迎霜白、胭脂红等,对织锦的发展起了阻滞作用。明初时,由于战争破坏,致使苏州织锦工艺有所衰落,至宣德年间(1426-1435)才逐步复苏,并出现了简单协作的工场手工业生产方式,织出的品种有'海马云?quot;、'宝相花'、'方胜'等,但毕竟因为宋锦图案失传,许多花色在明代时没能得以继承。

直到清代康熙年间(1662-1722),有人从泰兴季氏处购得宋裱《淳化阁帖》十秩,揭取其上所裱宋锦20种转售给苏州机坊,遂使失传多年的古锦重又在苏州恢复生产。同治年间(1862-1874),苏州机台最多的为李万隆,以后又有孙万顺、徐隆茂、周万和、筱兴昌、陆万昌等,其中陆万昌的产品质量最好,曾获得清政府1910年在南京举办的'南洋劝业会'金银质奖章。民国时期,苏州织锦趋于衰落,全市仅剩二十余台织机,工人被迫改行,到解放前夕,只留下寥寥可数的几家了。

解放以后,随着人民生活的改善和文化艺术事业的发展,苏州逐渐恢复了宋锦生产。1955年,严斌宣、陆子玉、严锦发、包连夫等16户小作坊业主联合成立了苏州市宋锦供销生产小组,次年又改组为苏州市宋锦生产合作社。到1957年,从原来二十多人、十多台机的小规模生产,发展到一百零七人、四十多台机。1958年,漳绒生产合作社的漳缎(即花绒)生产部分并入后,成立了宋锦漳缎厂,开始自行设计宋锦等产品的花纹图案和花本制造,以机械替代了千百年来沿用的手工生产,机台激增至八十多台,人员增至三百多人,产品从原来单一的宋锦,过渡到漳缎、天鹅绒、宋锦缎、苏花绫、八宝带、彩花等。此后,企业又更名为苏州宋锦织物厂、苏州织锦厂,员工最多时达到千人,开发出了宋锦缎、龙翔缎、锦罗绒、电力月华锦、雅感锦、铸光锦、素静锦、锦纹葛以及仿虎丘塔出土古锦等几百种产品。

宋锦按类可分为大锦、合锦和小锦。

织造宋锦的工具,自宋代至辛亥革命前的漫长时期里,用的是 '花机',俗称木机。明人宋应星著《天工开物》中记道:'凡花机通身度长一丈六尺,隆起花楼,中托衢盘,下垂衢脚,对花楼下掘坑二尺许,以藏衢脚,提花小厮坐于花楼架木上,机末以杠卷丝,中用迭助木二枝直穿,二木约四尺长,其尖插于筘两头'。织时,一人在花楼上提花,一人在地坑里投梭。此后,一度采用过在平地上由一人操作的龙头机,这种改进后的机台所织成的花纹更为细致,产量也较前高,但毕竟没有脱离手工操作,直至1959年,织锦工人开展了技术革新运动,才把千百年来落后的织锦工艺彻底改成了机械操作。

生产宋锦,在造机组织上不同于云锦的'绸纹',也不同于锦缎的'缎纹',而采用一种精密细致的3枚斜纹。其经有面经和底经两重,每3根底经配1根面经。面经为本色生丝,纬为最多6色、最少2色的真丝熟绒,底经为有色熟经。在织造时,以底经作为地纹组织,以面经作为纬线浮长的'结接经',因而能使多种色彩的经纬交织而不露地,且质地坚柔,在裁剪使用时保持平服挺括。在图案花纹上,它继承了古代'规矩锦'的传统,大多采用盘涤格子(古称方胜),花纹回旋眷顾,在对称谨严中显其变化。在色彩的运用上,它一般不施以强烈的对比色。地色通常采用朱黄、蓝灰、朱灰、泥金、湖色等颜色,图案则用几种明暗层次相近的颜色作渲晕,有艳而不火、典雅素净的效果。在配色方法上,它巧妙地利用少数几种颜色的经纬,织出变化多样的花色,例如4朵主花轮转的花样,用5种颜色的纬线来轮织,就能够织成20朵不同的花色,这种配色方法,艺人们行话称为'活色'。

|